ライター渡部のほうです。

超余談。

古い切手をたくさん持っていて、とはいえ、コレクターではないので、使うために持っているのだけれど、全然整理というものをしておらず、なんとなく今年の夏にファイルやアルバムに入れる、ということを始めた。

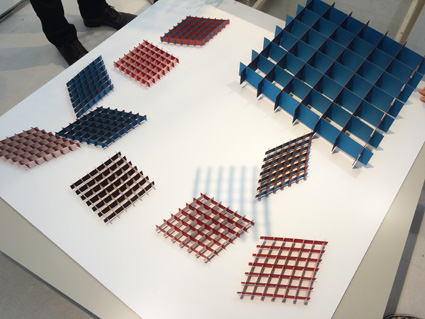

![b0141474_1020962.jpg]()

額面と種類毎に分けたり

![b0141474_10202793.jpg]()

記念イベントごとに分けたり。

1964年のオリンピック記念の寄付金付切手はいかにも「まだお金ない、でも復興するぞー」という感じで勢いがある。東京国立近代美術館で行われた『東京オリンピック1964 デザインプロジェクト』の図録に切手のことも書いてあったはずなので、あとでデザイナーなど表記してあったか見てみよう。

と、思ったけど、さすがマニアの多い切手の世界。

日本郵便にネタが http://kitte-design.post.japanpost.jp/inside/03/03_01.html

寄付金付は「久野実、木村勝、大塚均、長谷部日出男ら、当時の技芸官が総出で原画を担当。さらに、印刷局からも原画・凹版制作に笠野恒雄、押切勝造、渡部文雄ら8名が参加するという一大プロジェクト」とのこと。

ちなみに民営化されるまで、切手デザイナーではなく「技工官」と呼ばれておりました。

建築切手は渡辺三郎。

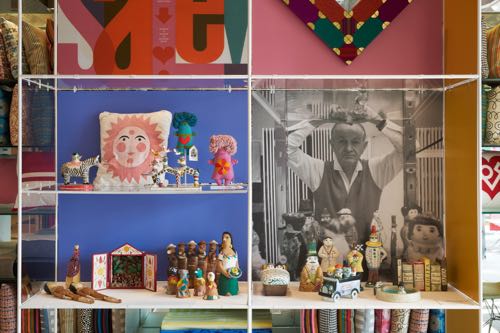

1970年の万博記念

![b0141474_1030732.jpg]()

万博の広場の後ろで花火がどーん。祭だワッショイ!!

これは技工官を調べきれず。切手マニアの資料のどこかにあると思いますが。

一生掛けても使い切れないんじゃないかと思うほど持っているので、多分、この整理作業も一生やっていける趣味だ。楽しい。

切手コレクターが見たら怒り出しそうな整理の仕方だが、いいのです!だって使う用だから、と言い切っているものの、なかなか減って行くものでもない。

海外の人と文通でもしようかな。

超余談。

古い切手をたくさん持っていて、とはいえ、コレクターではないので、使うために持っているのだけれど、全然整理というものをしておらず、なんとなく今年の夏にファイルやアルバムに入れる、ということを始めた。

額面と種類毎に分けたり

記念イベントごとに分けたり。

1964年のオリンピック記念の寄付金付切手はいかにも「まだお金ない、でも復興するぞー」という感じで勢いがある。東京国立近代美術館で行われた『東京オリンピック1964 デザインプロジェクト』の図録に切手のことも書いてあったはずなので、あとでデザイナーなど表記してあったか見てみよう。

と、思ったけど、さすがマニアの多い切手の世界。

日本郵便にネタが http://kitte-design.post.japanpost.jp/inside/03/03_01.html

寄付金付は「久野実、木村勝、大塚均、長谷部日出男ら、当時の技芸官が総出で原画を担当。さらに、印刷局からも原画・凹版制作に笠野恒雄、押切勝造、渡部文雄ら8名が参加するという一大プロジェクト」とのこと。

ちなみに民営化されるまで、切手デザイナーではなく「技工官」と呼ばれておりました。

建築切手は渡辺三郎。

1970年の万博記念

万博の広場の後ろで花火がどーん。祭だワッショイ!!

これは技工官を調べきれず。切手マニアの資料のどこかにあると思いますが。

一生掛けても使い切れないんじゃないかと思うほど持っているので、多分、この整理作業も一生やっていける趣味だ。楽しい。

切手コレクターが見たら怒り出しそうな整理の仕方だが、いいのです!だって使う用だから、と言い切っているものの、なかなか減って行くものでもない。

海外の人と文通でもしようかな。