ライター、渡部のほうです。

お土産にもらった小田原鈴廣のかまぼこ。これが素敵な紙袋に入っているのです。

![]()

威勢のいい魚(トビウオ、ヒラメとホウボウ)の姿も顔もいいけれど、その間に鈴のシンボルマークと「江戸のころより 味づくり一筋」の文字をくいっと入れても一体感を感じさせるバランスの良さ。

スタイルとしては芹沢圭(金偏に圭)介風だけれど、どうも確証がない。誰がデザインしたの?といつもの疑問が湧き、久々にブログ相方宮後さんと一緒に鈴廣かまぼこ本社に行ってきました。

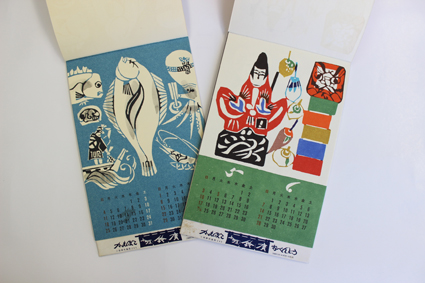

袋だけでも感動モノなのに、まあ、出て来る出て来る資料の数々。お得意様に配っていたという月ごとのカレンダー、絵暦、御絵布(ハンカチサイズのてぬぐい)に、年賀はがきに暑中見舞い、各種パッケージ、そして各種袋、まだまだ続く。昭和30年頃から現在まで、この独特なスタイルは脈々と続いています。

![]()

![]()

![]()

![]()

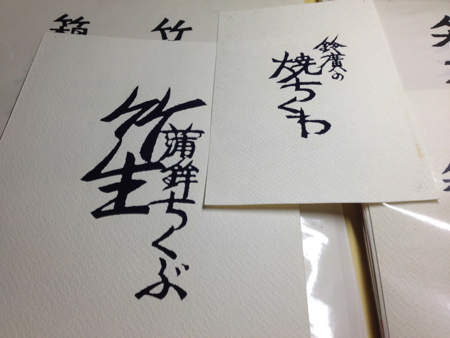

刀のようなキレと、滲んだように波打つ線が特徴的。木版画にも見えるが「型染め」という方法だそう。

下絵を描いて、型紙を彫る。そこに紗という絹の布を貼り、型紙の完成。

![]()

(型紙)

この型紙を印刷する和紙に当て、糠や糯粉(もちこ)を炊いて作った糊を置く。型紙を外し、糠の色のついた糊部分の間に、大豆粉を混ぜた絵の具で彩色。最後に糊を水で洗い流せば、糊の糠色が抜け、色を縫った部分だけが残る、という方法。

![]()

![]()

(鈴廣の社内誌より)

こんなに手間の掛かる作業、どなたが?と聞くと

「昭和30年頃から始まったのですが、最初は鳥居敬一さんです。その後、森川章二さんが徐々に手がけるようになり、平成の前後でほぼ森川さんに。今は森川さんと、森川さんのところで勉強させてもらっている私も少しずつ手がけるようになってきました」

と、答えるのは鈴木結美子さん。弟子から弟子へとバトンタッチしていき50年。素晴らしきかな師弟愛。古い物と今のものを並べても、民芸風な雰囲気は変わらない鈴廣テーストを貫いています。

![]()

![]()

![]()

「当時の社長(現会長の鈴木智恵子さん)は、もともと女学生の頃から民芸に造詣が深く、自分でも染め物を作るほど好きだったそうです。小田原はかまぼこメーカーが沢山あり、その中で差別化できるよう民芸のスタイルを取り入れようと、鳥居敬一さんに直接お願いしにいったことから始まりました」

他競合との「差別化」すなわち鈴廣ブランディングは、近隣小田原のかまぼこメーカーだけでなく、全国レベルで見ても際立っています。

単に民芸調を取り入れているだけではなく、その時代に合うよう変化することも重要。鳥居さんが作った最初のロゴも時代に合わせて少しずつ変化しています。

![]()

(ロゴの変遷 右から1960年代、70年代、80年代、現在のもの。鈴廣社内誌より)

鳥居さんはシャープでダイナミック、森川さんはやや柔らかめと、それぞれの個性もうかがえる。鈴木さんは森川さんよりさらに柔らかな雰囲気ですが、鳥居さんのようなシャープな作風にもチャレンジしてみたいといいます。今の若い人たちにもかまぼこを身近に感じてもらうため、ネコや指輪などの身近な柄を型染めの手法で描き、パッケージに採用するなどテーストを変えることなくデザインの工夫を行っています。

創業150年の老舗。伝統を守るだけではなく、育むというのはこういうことなのだと感じた取材でした。

お土産にもらった小田原鈴廣のかまぼこ。これが素敵な紙袋に入っているのです。

威勢のいい魚(トビウオ、ヒラメとホウボウ)の姿も顔もいいけれど、その間に鈴のシンボルマークと「江戸のころより 味づくり一筋」の文字をくいっと入れても一体感を感じさせるバランスの良さ。

スタイルとしては芹沢圭(金偏に圭)介風だけれど、どうも確証がない。誰がデザインしたの?といつもの疑問が湧き、久々にブログ相方宮後さんと一緒に鈴廣かまぼこ本社に行ってきました。

袋だけでも感動モノなのに、まあ、出て来る出て来る資料の数々。お得意様に配っていたという月ごとのカレンダー、絵暦、御絵布(ハンカチサイズのてぬぐい)に、年賀はがきに暑中見舞い、各種パッケージ、そして各種袋、まだまだ続く。昭和30年頃から現在まで、この独特なスタイルは脈々と続いています。

刀のようなキレと、滲んだように波打つ線が特徴的。木版画にも見えるが「型染め」という方法だそう。

下絵を描いて、型紙を彫る。そこに紗という絹の布を貼り、型紙の完成。

(型紙)

この型紙を印刷する和紙に当て、糠や糯粉(もちこ)を炊いて作った糊を置く。型紙を外し、糠の色のついた糊部分の間に、大豆粉を混ぜた絵の具で彩色。最後に糊を水で洗い流せば、糊の糠色が抜け、色を縫った部分だけが残る、という方法。

(鈴廣の社内誌より)

こんなに手間の掛かる作業、どなたが?と聞くと

「昭和30年頃から始まったのですが、最初は鳥居敬一さんです。その後、森川章二さんが徐々に手がけるようになり、平成の前後でほぼ森川さんに。今は森川さんと、森川さんのところで勉強させてもらっている私も少しずつ手がけるようになってきました」

と、答えるのは鈴木結美子さん。弟子から弟子へとバトンタッチしていき50年。素晴らしきかな師弟愛。古い物と今のものを並べても、民芸風な雰囲気は変わらない鈴廣テーストを貫いています。

「当時の社長(現会長の鈴木智恵子さん)は、もともと女学生の頃から民芸に造詣が深く、自分でも染め物を作るほど好きだったそうです。小田原はかまぼこメーカーが沢山あり、その中で差別化できるよう民芸のスタイルを取り入れようと、鳥居敬一さんに直接お願いしにいったことから始まりました」

他競合との「差別化」すなわち鈴廣ブランディングは、近隣小田原のかまぼこメーカーだけでなく、全国レベルで見ても際立っています。

単に民芸調を取り入れているだけではなく、その時代に合うよう変化することも重要。鳥居さんが作った最初のロゴも時代に合わせて少しずつ変化しています。

(ロゴの変遷 右から1960年代、70年代、80年代、現在のもの。鈴廣社内誌より)

鳥居さんはシャープでダイナミック、森川さんはやや柔らかめと、それぞれの個性もうかがえる。鈴木さんは森川さんよりさらに柔らかな雰囲気ですが、鳥居さんのようなシャープな作風にもチャレンジしてみたいといいます。今の若い人たちにもかまぼこを身近に感じてもらうため、ネコや指輪などの身近な柄を型染めの手法で描き、パッケージに採用するなどテーストを変えることなくデザインの工夫を行っています。

創業150年の老舗。伝統を守るだけではなく、育むというのはこういうことなのだと感じた取材でした。